再生誘導医薬®の優位性・将来性

ADVANTAGE再生医療とは?

再生医療は、機能障害や機能不全に陥った生体組織・臓器に対して、生きた細胞や組織等を利用して、機能の再生を目指す医療です。

これまでは、怪我や病気によって臓器や組織に大規模な損傷や機能不全が生じた場合、一般的な医薬品によってこれを根治することは難しく、その回復には、正常な臓器と取り換える移植医療を行う他に方法がありませんでした。

しかしながら、このような移植医療は、難治性疾患に対する根治療法となり得る一方で、臓器提供者の慢性的な不足や、他人の臓器に対する免疫拒絶反応、倫理的な問題等から、すべての患者が享受できる、広く普及可能な一般医療にはなり得ません。

この移植医療の限界を突破する技術として、研究が進められているのが再生医療です。

従来の医療技術では有効な治療法が確立されていないケガや病気(アンメットメディカルニーズ)に対して、新たな治療の選択肢を提供できる可能性があり、国内外で大きな期待と注目を集めています。

様々な再生医療

世界では、iPS細胞、ES細胞、体性幹細胞などの再生医療を活用したさまざまな治療法が開発されています。

iPS細胞は、体細胞に多能性誘導因子を動員することにより体のさまざまな細胞へと変化できる性質を持ち、その多分化能を用いて再生医療を含めた様々な新薬の開発に活用できると考えられております。

ES細胞は、発生初期の胚の細胞から作られる受精卵に近い能力を持っており、体を構成するあらゆる細胞に変化することができることから、新たなアプローチによる再生医療への活用が考えられております。

体性幹細胞は、一定の限られた種類の細胞に分化が可能であり、現在多くの再生医療に用いられております。

これらの技術は、医療の未来を大きく変える可能性を秘めていますが、安全性や効果の検証を重ねながら、発展が進められています。

再生医療は、今後もさらなる研究と技術革新を通じて、新たな治療の選択肢を生み出していくと期待されています。

従来型「再生医療」の課題

再生医療は従来の治療法では対応が難しかったケガや病気に対して新たな可能性を提供する革新的な最新医療として国内外で大きな期待と注目を集めています。

しかしながらこの再生医療には、以下に挙げるような課題が存在しており、未だ一般医療として普及するには至っておらず、今後の環境整備と技術革新が必要とされています。

<再生医療の課題>

| 安全性 | 生体外で大量培養する工程で細胞が変質・癌化するリスクがある 他人から提供された細胞を培養して治療に用いる場合、免疫拒絶の問題が生じる |

| 品質 | 製造工程における品質管理の難しさ(均質な細胞製剤を安定的に製造することが難しい) |

| 保管・流通 | 冷凍・冷蔵により細胞を生きたまま運搬・保存する際に非常に手間がかかり、保存期間も限られる |

| 治療可能時期 | 自家の細胞を治療に用いる場合、採取から十分量の移植細胞を得るまでに数週間におよぶ細胞培養期間が必要となり急性期〜早期治療の機会は失われる |

再生誘導医薬®の優位性・将来性

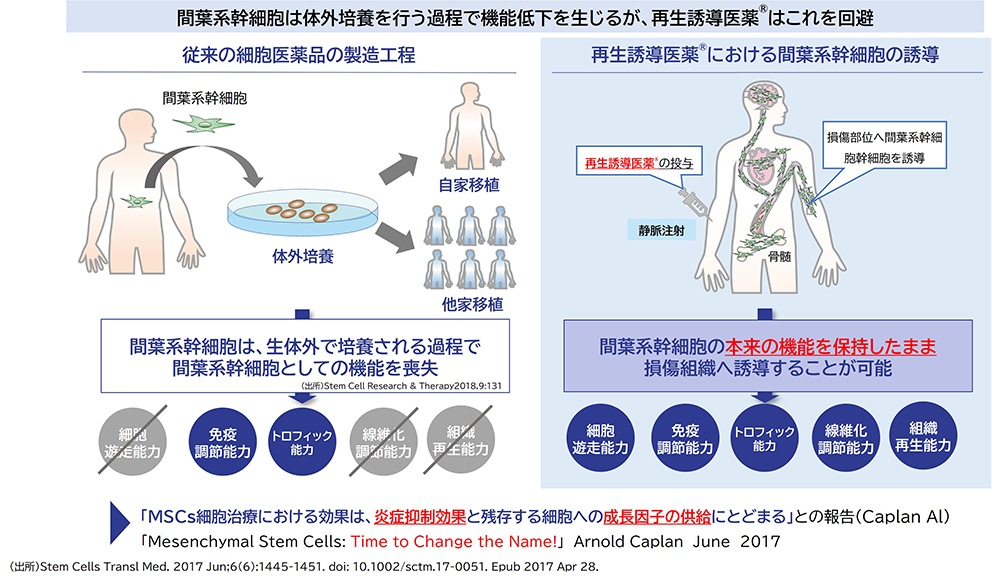

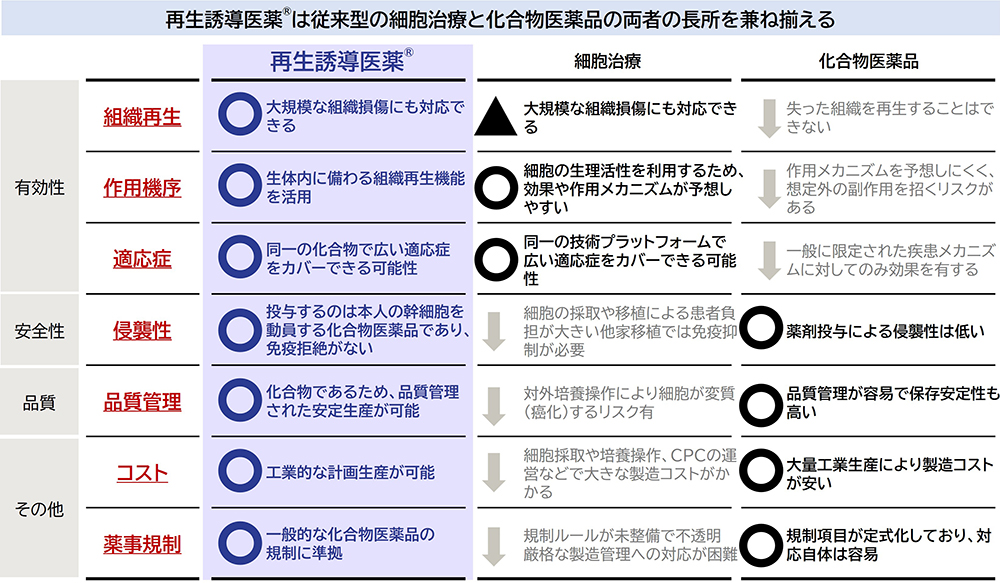

再生誘導医薬®は、従来型の再生医療と化合物医薬品の両者の長所を兼ね備える、新しい医薬品です。

自身の幹細胞を用い、体外での細胞培養課程を必要としないため、免疫拒絶のリスクや一部の細胞治療にみられるがん化リスクが極めて低くおさえられます。

また、再生誘導医薬®は細胞を採取・培養・保管する専用の設備が必要ないことに加え、化合物医薬品であるが故に工業的な計画生産が可能であり、低コストでの生産・品質管理・輸送が実現できます。