開発パイプライン・プロジェクト説明

PROJECTS再生誘導医薬®の適応症として期待される疾患領域

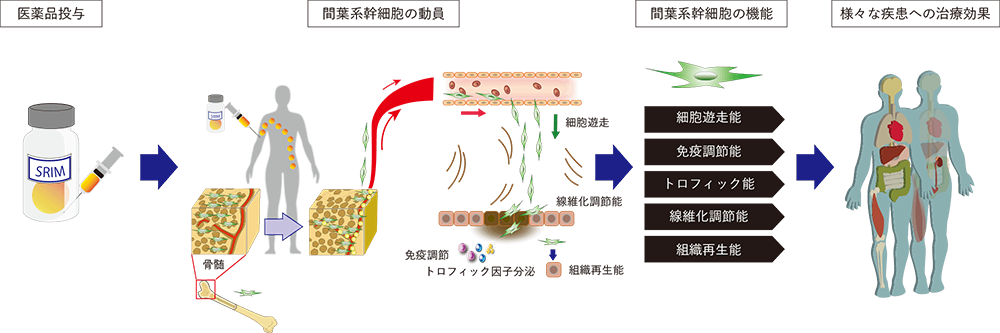

薬が患部に直接作用するのではなく、骨髄や血液などに存在する幹細胞に作用する再生誘導医薬®は、再生医療/細胞治療が抱える数多くの課題を克服し、従来の医療では治療困難であった疾患を治療のターゲットとすることが可能になります。

当社の再生誘導医薬®が実用化された場合には、臨床応用の大きな広がりが期待されます。

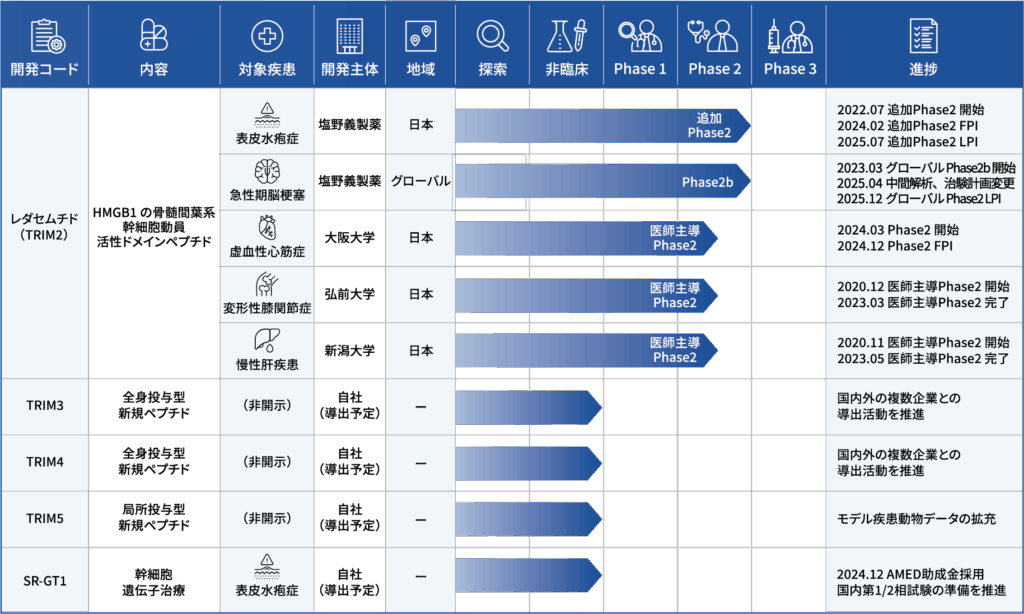

開発パイプラインの概要

当社の手掛ける研究開発パイプラインとその進捗状況は以下の通りであります。

パイプラインは、以下5つの開発コードに分類されます。各パイプラインの主な市場ターゲットは、日本、米国、欧州などです。

- *FPI(First Patient In):最初の患者登録、 **LPI(Last Patient In):最後の患者登録

- TRIM2(対象疾患:表皮水疱症)について、対象となる栄養障害型表皮水疱症の患者数は、全国に400名前後と想定されており、大規模な第Ⅲ相試験を計画することが困難です。また、栄養障害型表皮水疱症は、希少難治性疾患であり現在有効な治療法がありません。したがって、当社としては、第Ⅱ相試験の追加試験の結果を踏まえ、医薬品の承認申請を行うことを見込んでおります。

TRIM2(一般名:レダセムチド)

生体内タンパク質HMGB1の生理活性ドメインから創生したペプチド製剤です。静脈内投与により患者の骨髄内間葉系幹細胞を末梢血中に動員し、損傷部位に集積させることで、患部の組織再生と治癒を促進します。このため、間葉系幹細胞の特徴である、細胞遊走能、免疫調整能、トロフィック能、線維化調整能、組織再生能等の作用機序が発揮され、広範な疾患領域に対する適応が期待できます。これまでに実施した疾患モデル動物を用いた非臨床薬効試験では以下疾患に対して良好な治療効果を確認しています。

・表皮水疱症

・脳梗塞

・心筋梗塞/心筋症

・慢性肝疾患

・変形性膝関節症

また、薬効成分は化学合成されたペプチド(物質)であるため、 再生医療や細胞治療における製造、輸送、保管、投与等の様々な課題を解決しながら、従来の医療では治療困難であった疾患を治療のターゲットとすることができます。

TRIM3/TRIM4 全身投与型再生誘導医薬新規ペプチド

当社は、骨髄間葉系幹細胞による損傷組織の再生や再生誘導物質を発見して以来、骨髄中に存在する間葉系幹細胞、血流中に存在する間葉系幹細胞、損傷組織に存在する間葉系幹細胞など、生体に存在する自然の状態の細胞に注目し研究を続けてきました。それらの知見をもとに開発した人工ペプチドのデザイン と間葉系幹細胞誘導活性のスクリーニング法と組み合わせることで、次世代の再生誘導医薬の研究開発を加速してきました。

以上のような研究の結果、生体内に存在する骨髄間葉系幹細胞を誘導する新規の再生誘導ペプチドであるTRIM3/TRIM4の開発に成功しました。

TRIM3/TRIM4は組織損傷をともなう幅広い疾患に対する治療効果が期待されます。

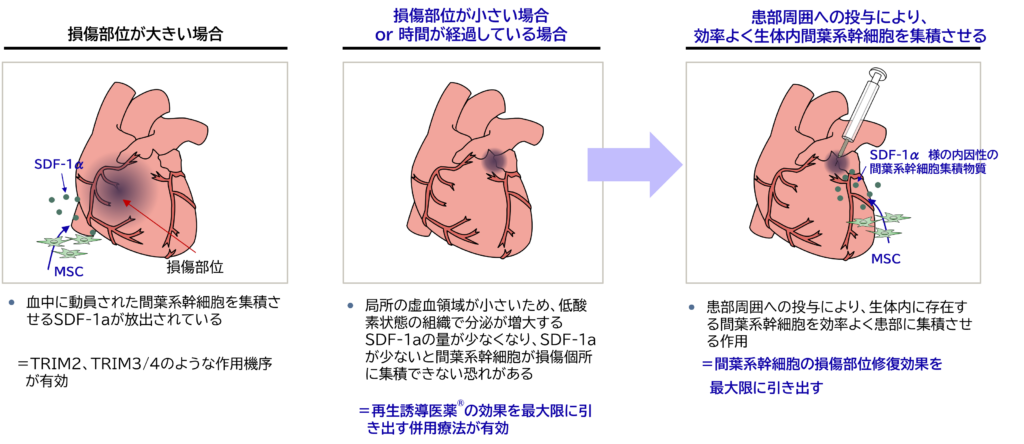

TRIM5 局所投与型再生誘導医薬新規ペプチド

損傷組織に作用し、生体内に存在する間葉系幹細胞を効率よく患部に集積させ、損傷組織の修復を促す物質です。主な成分はタンパクもしくはペプチドです。損傷組織が小さな病態においては、局所の虚血領域が小さいため、低酸素状態の組織で分泌が増大するSDF-1αの量が少なくなります。SDF-1αが少ないと間葉系幹細胞が損傷個所に集積できない恐れがあるため、本物質を患部周囲へ投与することで、循環血流中などに存在する間葉系幹細胞を治療を要する臓器に集積させる効果を狙います。

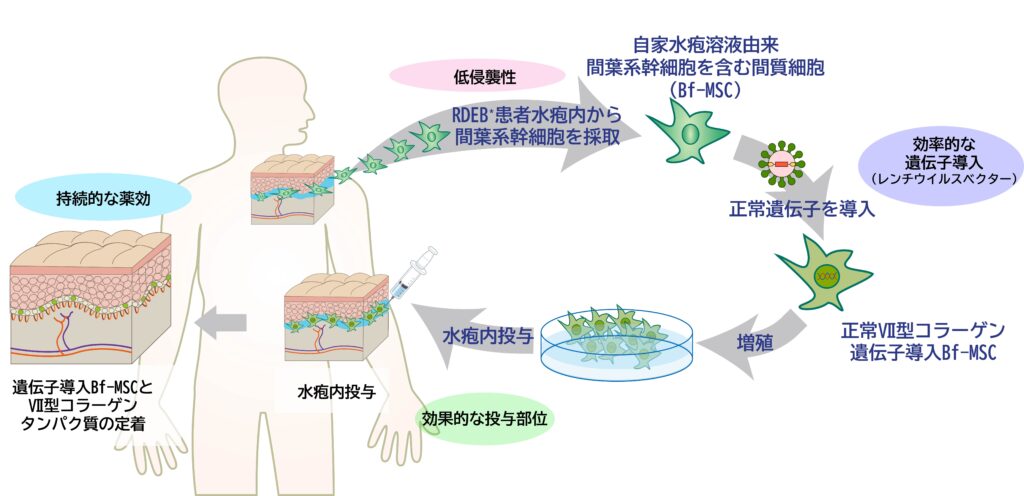

SR-GT1 幹細胞遺伝子治療

遺伝性疾患の患者本人の間葉系幹細胞を含む間質細胞(mesenchymal stromal cells, MSCs)を採取し、体外で培養・増殖しつつ、治療用遺伝子の導入を行う技術です。一般に、遺伝子治療では病変臓器の幹細胞を治療対象とするため、疾患ごとに様々な臓器の幹細胞に対して遺伝子治療を施さなければなりません。ヒトMSCに正常な7型コラーゲンを遺伝子導入し、表皮水疱症モデルマウスの皮膚に移植した結果、ヒト由来の7型コラーゲンがマウスの皮膚で正常に機能していることが証明されました。MSCは様々な疾患に対して治療効果を有するため、MSCを遺伝子治療の対象にすることにより、様々な遺伝性疾患に対する治療が期待できます。

※RDEB(Recessive Dystrophic Epidermolysis Bullosa):劣性栄養障害型表皮水疱症